GPSデバイスやアプリケーションは、ユーザーの位置情報をリアルタイムで追跡することができます。この情報が第三者に漏洩すると、プライバシーの侵害やストーカー行為、さらには犯罪に利用される危険性があります。特に、SNSや地図アプリでの位置情報の共有は注意が必要です。

場所が特定されてしまうリスクを考慮

個人でも企業でも情報漏洩が深刻な問題になってしまうのはいうまでもありません。

信用問題に発展し、してしまう理由にもなりかねません。

特に注意すべきはスマートフォンでの写真撮影です。

端末のGPS機能によって、撮影した写真の真に緯度経度情報が含まれることで、場所が特定されてしまうこともあります。

スマートフォンのデジタルカメラにはGPSと連動させる機能のある機種があり、位置情報を残すことが可能です。

位置情報の付加設定をONした状態で撮った写真をSNS上にアップすると、位置情報をインターネット上に公開することになるのが注意点です。

GPSとは衛星を使った測位システムであり、位置情報機能を正しく活用すれば撮影場所に応じて写真の検索や整理、どこで撮影した写真かも把握できます。

しかし、悪用されると場所の特定や機密情報の流出にはつながりかねません。

個人や企業でインターネットを使用する場合、どういった対策をするかが大切になります。

多岐にわたる機能を有するサーバーの導入

個人や企業でインターネットを使用する場合は、情報漏洩対策は徹底しないといけません。

情報漏洩は頻繁に起こるわけではないものの、起こってしまってから対応するのでは遅いです。

失うものが大きすぎるからこそ、情報漏洩を防ぐことに力を注ぐのが望ましいといえます。

情報漏洩対策を徹底するのなら、多岐にわたる機能を有するサーバーを導入するのがひとつの方法です。

MacやWindowsに対応しているWi-Fiのアクセスポイント制御、USBやDVDなどのデバイス制御、資産管理機能などを有していれば、情報漏洩対策につながります。

大手の場合はサーバーを作るだけで100万円以上の費用がかかってしまうものの、50万円以下で対応可能な専門会社もないわけではありません。

情報漏洩を万が一とは考えずに、いつでも起こりえる出来事と認識するのが望ましいです。

企業や個人ができる対策

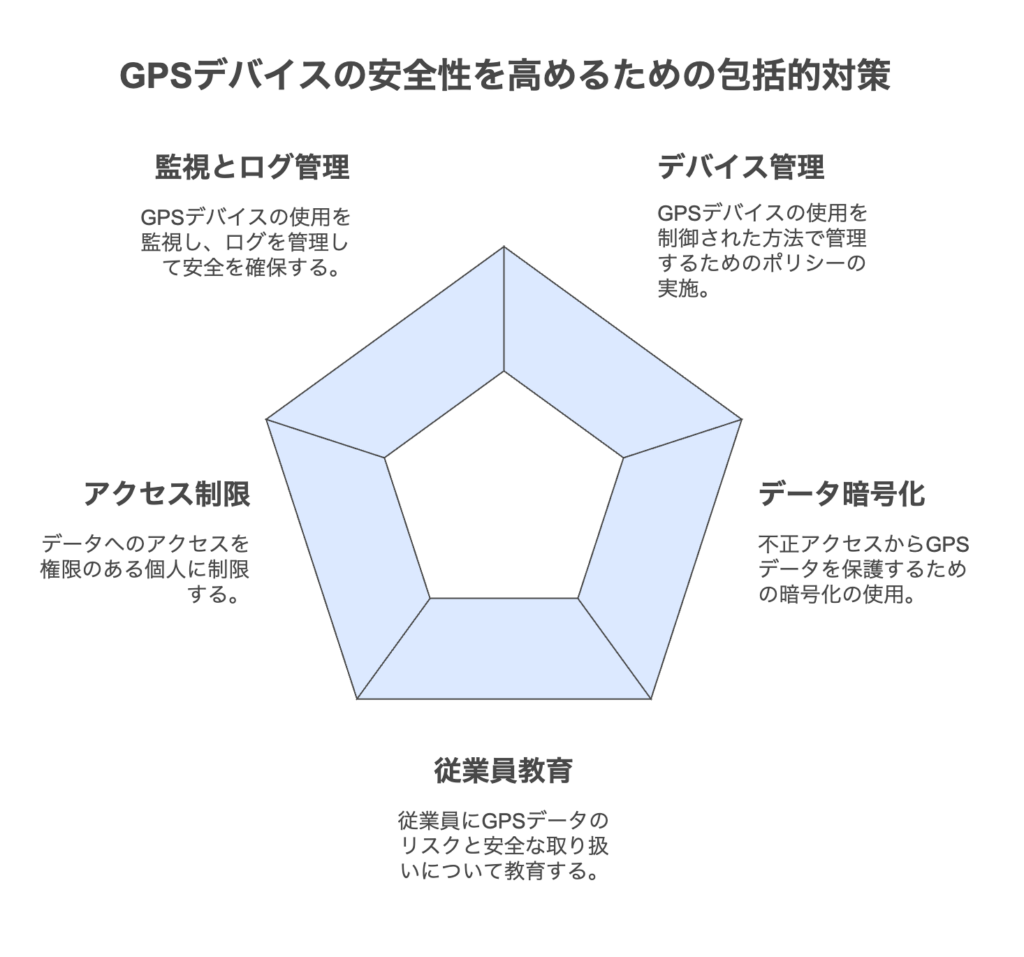

- GPSデバイスの管理

企業はGPSデバイスの使用を厳格に管理し、必要な場合にのみ使用を許可するポリシーを策定することが重要です。

- データ暗号化

GPSデバイスから送信されるデータは、暗号化を施すことで不正アクセスから保護します。これにより、万が一データが盗まれた場合でも、内容が解読されにくくなります。

- 従業員教育

従業員に対して、GPS情報の取り扱いやリスクについての教育を行い、情報漏洩の危険性を認識させることが重要です。特に、SNSでの位置情報の共有について注意喚起を行うべきです。

- アクセス制限

GPSデータへのアクセスを必要最低限の人員に制限し、権限のない者が情報にアクセスできないようにします。

- 監視とログ管理

GPSデバイスの使用状況を定期的に監視し、異常なアクセスや使用があった場合には迅速に対応できる体制を整えます。

まとめ

GPS技術は企業にとって多くの利点をもたらしますが、その一方で情報漏洩のリスクも伴います。企業は、リスクを理解し、適切な対策を講じることで、情報セキュリティを強化し、安心してGPS技術を活用することが可能です。