情報漏洩は、個人や企業にとって重大なリスクであり、その背後にはさまざまな目的が存在します。ウイルスの作成者や攻撃者が何を狙っているのかを理解することは、対策を講じる上で非常に重要です。

ウイルスを使って何か得をする?

情報漏洩の原因の一つに、コンピュータウイルスによるものがあります。

発生率としては少ないですが、感染すると甚大な被害に遭いやすい原因とも言えるでしょう。

メールに添付して送りつけたり、ウイルスを忍ばせたサイトに誘導するような文面を送ったりといった様々な方法で企業の情報は狙われています。

しかし、コンピュータウイルスによる情報漏洩が起こっても、ウイルスを作った人・送った人にその情報が渡るワケではありません。

ではなぜコンピュータウイルスによって企業の情報漏洩を狙うのでしょうか?

コンピュータウイルスの目的

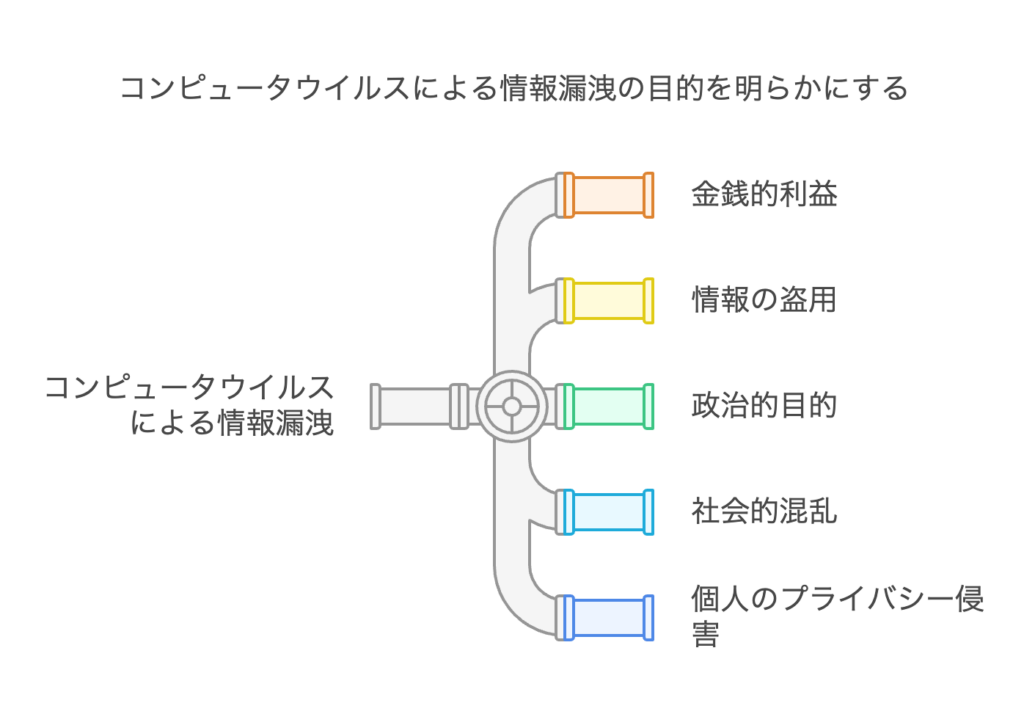

コンピュータウイルスの主な目的は5つに分類されます。

一つ目は企業の成果物の破壊です。

ウイルスによってシステムやファイルなどを直接攻撃し、削除させたり改変させたりすることで企業の損失を狙っています。

中にはハードディスクそのものを破壊し、すべてのデータを消し去るものもあります。

二つ目はインターネットサイトへの攻撃です。

できるだけたくさんのパソコンにウイルスを感染させた後、ウェブサイトやネットサービスに対して感染したパソコンから一気に攻撃をさせるというものです。

直接的に狙う目的ではないため、大量にばらまかれる可能性が高いウイルス形式でもあります。

三つ目は信用の失脚です。

情報漏洩対策は企業の信用に関わる部分であり、情報漏洩が起きたとなれば社会的な信用の喪失は計り知れません。

四つ目は、不正アクセスの準備です。

ウイルスによってパソコンを不正アクセスできる状態にした後で侵入を試みるというパターンです。

こちらは情報を盗み取ろうとしておこる情報漏洩ですから、非常に悪質といえるでしょう。

そして最後に挙げられる目的が、イタズラです。

単純に自分の作ったウイルスプログラムを試したい、ウイルスによって困る企業が見たい、自慢したいといった心理から企業にウイルスを送ります。

ウイルスによって起こる結果を重視しないため損害は少ないですが、意図せず情報漏洩に繋がることもあるためタチの悪いウイルスとも言えるでしょう。

まとめ

コンピュータウイルスによる情報漏洩の目的は多岐にわたります。金銭的利益、情報の盗用、政治的目的、社会的混乱の引き起こし、個人のプライバシー侵害など、さまざまな動機が存在します。情報漏洩対策は企業の信用に関わる部分であり、情報漏洩が起きたとなれば社会的な信用の喪失は計り知れません。これらの目的を理解することで、より効果的な対策を講じることができるでしょう。情報セキュリティの重要性を再認識し、適切な防御策を講じることが求められます。